気候変動が深刻化する中、世界各国で若者たちが積極的に行動を起こしています。日本でも「Climate Youth Japan」(以下、CYJ)という学生・若者主体の団体が、気候変動問題の解決に向けて政策提言や国際会議への参加など精力的に活動を行っています。

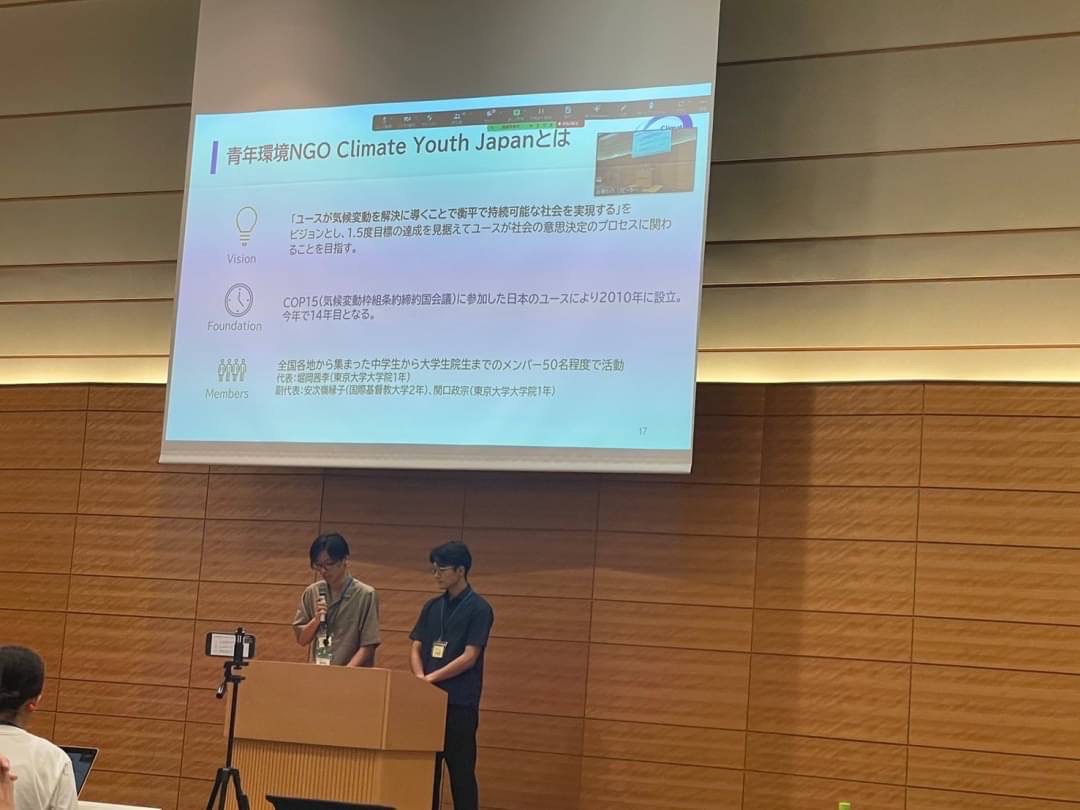

2010年に設立されたCYJは、「ユースが気候変動を解決に導くことで、衡平で持続可能な社会を実現する」というビジョンのもと、国内外でさまざまなアクションを展開。毎年COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)にユース派遣を行い、政府への提言活動や勉強会を通じて、若者の視点を社会に届けています。

今回は、CYJで活動する東京大学大学院1年の堀岡さん、奈良女子大学4年の和田さんにお話を伺いました。

「Climate Youth Japan」設立の経緯

―団体の設立年、設立目的、立ち上げの経緯を教えてください。

堀岡さん)Climate Youth Japanは2010年3月に設立されました。前年の2009年に開催された気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)に参加した日本のユースが、「日本でも気候変動問題に取り組む若者の組織が必要」という想いで立ち上げました。

世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて1.5度に抑える努力をするという「1.5度目標」の達成を見据えて、ユースが社会の意思決定のプロセスに関わることを目指しています。

―団体のビジョンを教えてください。

堀岡さん)「ユースが気候変動を解決に導くことで衡平で持続可能な社会を実現する」というビジョンを掲げ、約50名のメンバーで日々活動しています。

現在の具体的な活動内容

―現在の主な活動を教えてください。

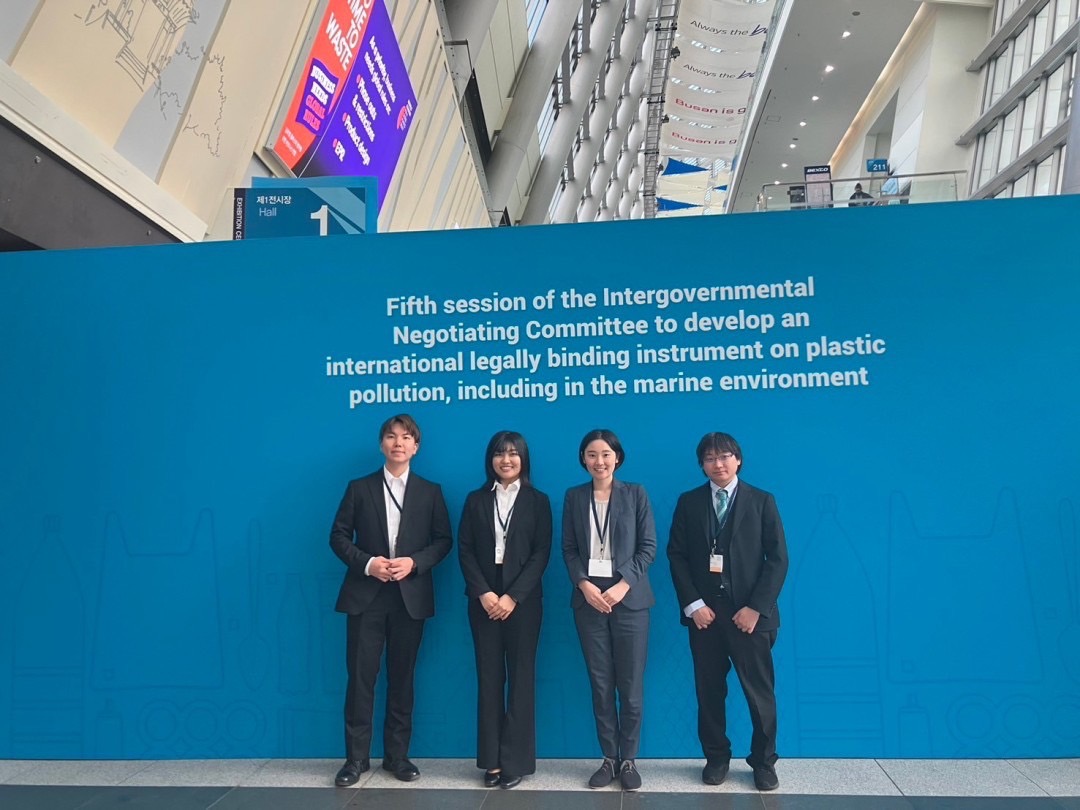

和田さん)政策提言や意見交換会への参加、イベントでの登壇・出展、LCOY(Local Conference of Youth)の開催、定期的な勉強会によるキャパシティビルディングなどを行っています。また、COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)へ毎年メンバーを派遣するなど、国内に留まらない活動を行なっています。

―毎年のCOPにはどのような形で参加しているのですか?

和田さん)例年、数名のメンバーが派遣されます。派遣人数はその年によって変わりますが、毎年学生をCOPへ派遣している団体は当団体のみになります。今年度は10名が派遣されました。現地では主にパビリオンエリアでの登壇や、海外ユースとのネットワーキング、アンケート調査などを行います。そのほかにも国際交渉の傍聴や、省庁・研究機関・企業の方との意見交換を行うことが多いです。

今年度は、日本の強みである防災技術や気象予報システムをアジア太平洋地域にどう展開できるかを発信する機会などがありました。現地には各国の政府代表がいて、さまざまな交渉が行われています。「今COPで何が話し合われているか?」それを日本国内で伝えるのも私たちの重要な使命です。

―海外のユースと比較して、日本の若者の気候変動への意識はどう感じますか?

堀岡さん)ヨーロッパやアフリカのユースと比べると、日本や東アジアの若者のCOP参加人数は少ないのが現状です。特にアフリカや東南アジアの方々は、実際に気候変動の被害を深刻に受けているため危機感が非常に強いです。ヨーロッパでも先進的な気候政策とビジネスの両立が当たり前になってきていて、それらと比較すると日本はまだそこまで進んでいない実感があります。

―政策提言の活動についても詳しく教えてください。

和田さん)省庁や地方自治体、企業などに向けた提言や意見交換会への参加・登壇などを行なっています。あらゆる問題の影響を大きく受ける将来世代が政策決定プロセスに携わることで衡平な社会の実現を目指しています。現在は、経産省が策定している「第7次エネルギー基本計画」や、環境省が策定している「地球温暖化対策計画」への提言をまとめています。また、他の若者団体と共同で提言書を作成することもあります。

CYJの魅力と特徴とは?

―他団体と違う何かユニークな特徴があれば教えてください。

堀岡さん)COP派遣はもちろんですが、派遣に向けた勉強会もCYJの魅力の1つです。環境問題や気候変動、エネルギー問題、国際交渉などをテーマに、定期的にオンラインで勉強会を開催しています。参加メンバーは中学生から高校生、大学生・大学院生、社会人までユースとして幅広い世代が全国から集まって現状や課題を学び、ディスカッションなど行っています。

―活動を行う中でのやりがいや、反対に大変なことを教えてください。

堀岡さん)学生の立場から国や社会に提言できることは、大きなやりがいです。自分たちが主導して省庁へ提出する提言書を作成するだけでなく、先ほど述べたようにCOPに参加して世界各地の若者と交流したり、パビリオンで登壇したりする機会もあります。こうした国際連携の場では、日本の課題を相対的に捉え直したり、共同のイベント企画に発展させたりと、多角的な視点を得られる点が大きな魅力だと感じます。

一方で政策提言をしても、それがどの程度政策に反映されているのかが見えにくいという課題があります。省庁と意見交換の場はあっても、若者の声を制度的に取り入れる仕組みがまだ十分整っていないため、「実際にどこまで届いているのか」が分からない部分はもどかしく感じます。

―団体に入ってからの学びや気づきなどがあれば教えてください。

和田さん)CYJに参加すると、国の政策策定プロセスや国際会議でどのような交渉が行われているかなど、教科書だけでは分からない「実践的な部分」を学ぶことができます。

また、メンバーそれぞれが異なる専攻・バックグラウンドを持っているため、勉強会では多彩な視点が飛び交います。同時に、海外のユースとも協力することで国際的な視野が広がり、日本と世界の課題意識の違いや、気候変動の被害が深刻な地域の現状を知ることは大きな学びだと感じます。

―最後に、今後の活動方針について教えてください。

堀岡さん)現状、若者の声を政策決定プロセスに反映させる仕組みが十分に整っていないと感じています。そこで、CYJではユースの意思決定力をより高めるため、若者の声を集め、地域づくりや政策提言などを行う「ユースカウンシル」の設立を目指しています。また、国際的なパートナーと連携し、共同提言を発表する機会も増やしていく予定です

―今回はお話を聞かせていただきありがとうございました。

▼今回活動をご紹介した「Climate Youth Japan」のページはこちら

ホームページ:https://www.climateyouthjp.org/

Instagram:https://www.instagram.com/climateyouthjapan/

X(旧Twitter):https://x.com/climateyouthjp