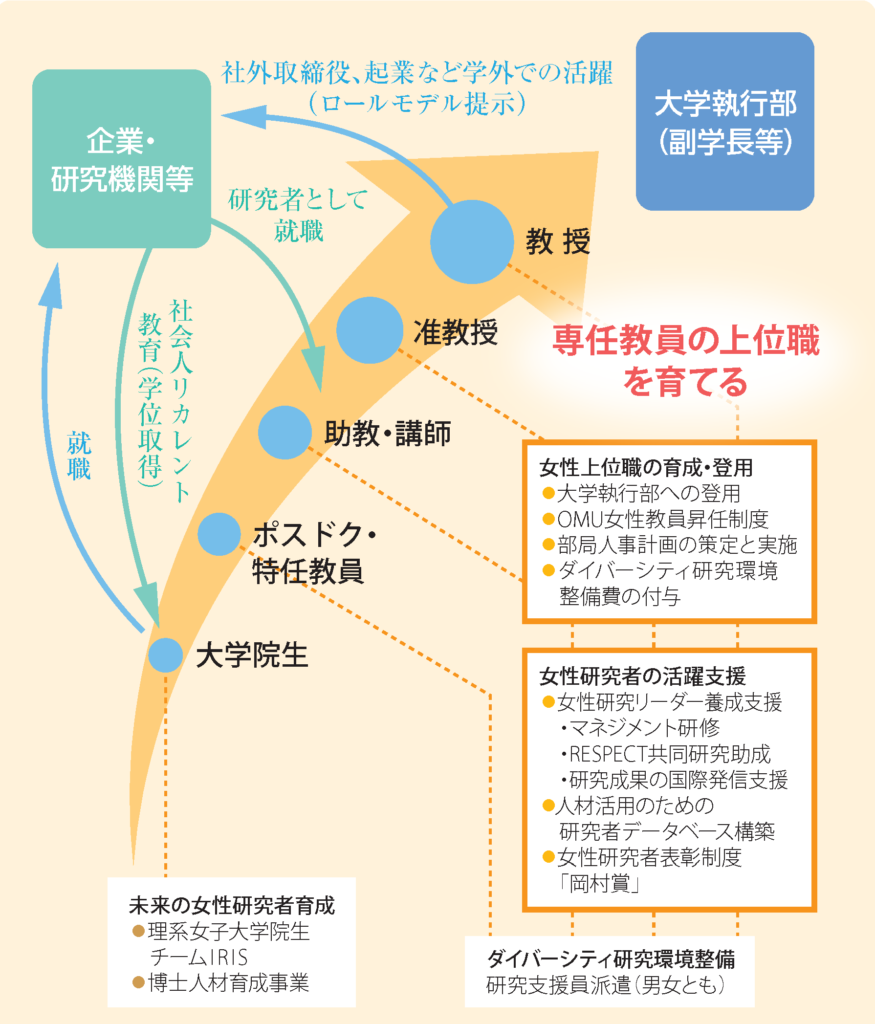

日本全体で女性研究者が少ない中、大阪公立大学では女性研究者支援室を設立し、女性研究者が働きやすい環境整備や支援を行っています。例えば、実力ある女性研究者を積極的に上位職に登用する「OMU女性教員昇任制度」や、育児や介護などで研究時間を十分に取れない時期に研究支援員の配置をサポートする「研究支援員制度」などを実施しています。女性研究者支援室の森澤先生と巽先生に、女性研究者支援室の取り組みや今後の展望などについてMIRASUS編集部がお話を伺いました。

今回お話を伺った方

森澤 和子先生 副学長/女性研究者支援室長/大学院工学研究科 電気電子系専攻 教授

巽 真理子先生 女性研究者支援室総括コーディネーター/ダイバーシティ研究環境研究所 客員准教授

女性が活躍する環境を整える女性研究者支援室

──女性研究者支援室の設立の背景には、どんな課題感があったのでしょうか。

(森澤先生)日本の政治や経済においては上位職に占める女性の割合が少ないですが、大学でも女性研究者の割合は高くありません。その原因はさまざまなことが考えられます。まず1985年の男女雇用機会均等法が成立する前は、そもそも大学に進学する女性が今よりも少なかった上に、女性が大学院まで進むというのはめずらしいことでした。そのため、必然的に研究者に女性が少なかったのです。

加えて、一般的に大学は産休や育休のようなライフイベントをサポートする制度が浸透しにくい環境です。なぜなら、研究者はそれぞれの研究分野を持ち、自分以外は替えが効かない業務が多いためです。オンリーワンの人材だからこそ、ワークライフバランスの支援が難しいという側面があります。

そこで女性研究者が活躍できる環境を整え、多様な視点を大学の運営に取り入れていけるように、女性研究者支援室が設立されました。

──女性研究者を増やすために、具体的にどんなことをされているか教えてください。

(巽先生)女性研究者が本学で働きたいと思えるような環境の整備と、女性の上位職登用に力を入れています。

環境の整備では、女性研究者支援室が窓口となり女性研究者が働きやすくなるためのサポートを行っています。例えば新任の女性研究者が本学に着任された場合、私たちとオンライン面談を行って、可能な支援をお伝えするといった具合です。

また女性研究者支援室だけで大学全体を支援するとなると、どうしても支援が均一化されて薄くなる部分が出てきてしまいますし、研究分野によって必要としている支援も異なります。そのため女性研究者支援室は各学部と連携して、学内での支援体制を整えています。

(森澤先生)女性の上位職登用については、OMU女性教員昇任制度を導入しています。これは実力がありながら、今、ポストに空きがないために上位職に登用されていない女性教員に対し、早期の昇任を促進する制度です。この制度は女性の教員なら誰にでも適用されるものではなく、十分な実績をもち、ポストの問題で上位職に登用されていない場合に適用されます。

女性教員の比率については、2028年度に全体で25%・教授職20%・准教授職25%を目標値と定めていますが、本学では、もちろん無理に数字を上げることはなく、実績や実力のある方を正当に評価し登用する方針です。実力のある女性研究者が登用され、結果として、目標値を達成することを目指しています。

また、OMU女性教員昇任制度があることにより、学部長などが「上位職に上がりそうな女性研究者はいないか」と意識するきっかけにもなっています。

研究支援員制度は女性以外も利用可能

──女性研究者のライフステージの変化(妊娠・子育て・介護など)をどのように支援されていますか。

(森澤先生)大学キャンパス内に3つの保育園があり、本学の教職員と学生のお子さんを預かっています。

また研究支援員制度を設け、育児や介護などさまざまな事情で研究時間を十分に取れない時期に、研究の支援をする支援員を配置しています。実験のサポートや機器の整備、事務手続きなどを支援員に任せることができ、その雇用経費を本学がまかなう制度です。

この制度は、女性だけを対象としたものではありません。今年度(2025年度)は105名の方が研究支援員制度を利用していて、そのうちの43%が男性です。現在は共働き世帯が増えています。男性も家庭の責任を果たせるかどうかが、男性の研究者にも問われていると思います。

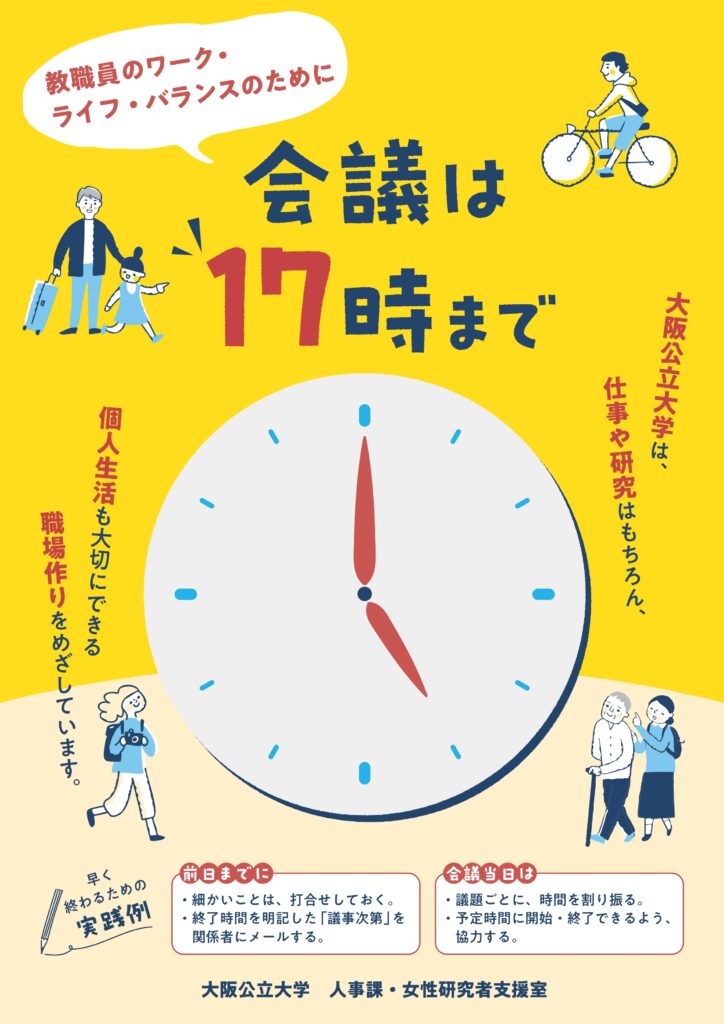

──ワークライフバランス実現のため『「会議は17時まで」キャンペーン』をはじめとする意識啓発・改革を行われていますが、大学内で意識や働き方に変化はありましたか。

(森澤先生)研究者は、研究がしたくて、研究者になっています。研究を進めることに集中するあまり、ワークライフバランスを気にせずに働きがちです。また、それぞれが授業を担当していることから、学科運営などに関する会議は、全ての授業が終わる5限目以降に設定されることが多く、保育園のお迎えなど、家庭の事情がある研究者は出席できないことがありました。

そこで『「会議は17時まで」キャンペーン』を打つことで、「時間を気にしなくてもよい人ばかりが働いているわけではない」という認識が広まり、家庭の事情がある人も参加しやすい時間帯に会議が設定されることが多くなりました。若手の男性研究者が「今日は子どものお迎えがあるので」と早めに帰宅する際に、他のメンバーが「頑張って」と笑顔で見送るような風土ができてきたと思います。

理系女子大学院生チーム「IRIS」の活動はアンコンシャスバイアスを解消する

──大阪公立大学の理系女子大学院生チーム「IRIS(アイリス)」は、どんな目的で立ち上げられたのでしょうか。

(森澤先生)IRISは異なる研究分野から集まった本学の理系女子大学院生が、チームとして協力しながら、科学の魅力を伝えるさまざまな活動を行っています。目的は次世代の女性研究者を育成することです。社会に出たら自分でマネジメントしたり、専門的な知識を専門外の人に伝わるように説明するスキルが必要です。理系を目指す女子高校生との交流会や、小中高校生に科学の楽しさを伝える実験教室などを、IRISのメンバーが自ら企画を立てて運営し、社会に出た時に必要なスキルを身につけてもらっています。

IRISの活動の様子

また日本社会にはまだまだ「理系=男性」というアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)が根強くありますが、理系の女子大学院生であるIRISが前に出ることで、そのような思い込みの解消につながります。IRISのメンバーが参加者である小中高校生のロールモデルになったり、その保護者のアンコンシャスバイアスの解消のきっかけになったりするのです。

さらに、理系の女子大学院生はまだまだ数が少ないため、研究室で女性が一人だけという状況もよくあるのですが、IRISのメンバーが集まることで、女性同士ならではの相談や情報交換ができるようです。

IRISの活動の様子

──IRISの活動のなかで、成果を感じる瞬間はありましたか。

(森澤先生)小中学生の時にIRISの実験教室に参加された方で、本学の理系の大学院に進学し、自分もIRISになって活動してくれている方や、IRISのOGで本学や他大学の教員になった方もいらっしゃいます。そんな時にIRISの活動の意義を感じますね。

IRISの活動の様子

(巽先生)今後は、特に理工系に進学する女性を増やしていけたらと思っています。現在は女子高校生の進学先として、理系のなかでも、国家資格が取得できる医学部や薬学部が人気です。ですが、実際の働き方をみてみると、医師はまだまだワークライフバランスをとりながら働き続けるのが難しい一方で、理工系に進んだ後、たとえばメーカーに勤めた場合は、ワークライフバランス支援に力を入れている企業が多いので、女性が働き続けて活躍できる可能性が高まります。こういった将来の働き方も含めて、女子高校生の皆さんに理工系進学をアピールしていけたらと思います。

──女性研究者支援室の今後の展望を教えてください。

(森澤先生)研究者支援について話す際に、「女性」とわざわざ性別に言及する必要がなくなることが、本来の目指すべき姿です。そのためには本学だけでなく、社会全体のジェンダーの構造が変わっていく必要があると思います。女性研究者支援室の名前も、「女性」を外して「研究者支援室」となるのが理想です。

森澤先生

──今回はお話を聞かせていただきありがとうございました。