地球温暖化への対策が急務となる現在、建築業界でも環境への配慮が重要視されています。そんな中で注目を集めているのが「グリーン建築」です。省エネルギーや資源の有効活用を通じて、地球環境への負荷を大幅に削減できる建物として、世界中で導入が進んでいます。

この記事で学べるポイント

- グリーン建築の基本的な概念と従来建築との違い

- 認証制度の種類と取得によるメリット

- 具体的な環境配慮技術と実際の建築事例

グリーン建築とは何か?基本的な定義と特徴

グリーン建築は、建物の設計・建設・運用・解体まで、すべての段階で環境への影響を最小限に抑えることを目指した建築物です。単に「緑色の建物」という意味ではなく、地球環境にやさしい持続可能な建築を指しています。

グリーン建築の基本概念

グリーン建築の核となる考え方は、建物のライフサイクル全体を通じて環境負荷を削減することです。これには建設時に使用する材料の選択から始まり、建物が実際に使用される期間中のエネルギー消費、そして最終的に建物を解体する際の廃棄物処理まで、あらゆる段階が含まれます。

具体的には、太陽光発電システムや高効率の空調設備を導入してエネルギー使用量を削減したり、雨水を回収・再利用する設備を設置したりします。また、リサイクル可能な建材を使用することで、建設時の環境負荷も抑制します。これらの取り組みにより、一般的な建物と比較してエネルギー使用量を大幅に削減できるのです。

室内環境の質も重要な要素です。自然光を効果的に取り入れる設計や、化学物質の放出が少ない建材の使用により、建物内で過ごす人々の健康と快適性を向上させます。空気質の改善や適切な温度・湿度管理を通じて、働く人や住む人の生産性向上にもつながります。

従来の建築との違い

従来の建築では、建設コストや機能性を最優先に考えることが一般的でした。しかし、グリーン建築では環境への配慮を設計の中心に据えています。この根本的な考え方の違いが、様々な具体的な差を生み出します。

エネルギー効率の面では、従来の建築が「必要な時に必要な分だけエネルギーを使う」という考え方だったのに対し、グリーン建築では「できる限りエネルギーを使わない」ことを目指します。高性能な断熱材や省エネルギー設備の採用により、エネルギー消費量を従来の建物の半分以下に削減することも可能です。

建材の選択においても大きな違いがあります。従来の建築では価格や耐久性を重視して建材を選んでいましたが、グリーン建築では環境への影響も重要な判断基準となります。再生可能な材料や、製造過程でのCO2排出量が少ない材料を積極的に採用します。

また、建物の寿命に対する考え方も異なります。従来の建築が一定期間使用した後の建て替えを前提としていたのに比べ、グリーン建築では長期間にわたって使い続けられる設計を重視します。これにより、建設に伴う環境負荷を長期間にわたって償却できるのです。

グリーン建築が注目される理由と社会的背景

近年、グリーン建築への関心が急速に高まっている背景には、地球規模の環境問題への危機感と、持続可能な社会を実現しようとする世界的な取り組みがあります。

地球温暖化対策としての重要性

建築分野は地球温暖化の主要な原因の一つとして位置づけられています。世界全体のCO2排出量のうち、建物の建設・運用に関連する排出量は約30%を占めているのです。これは自動車や航空機などの交通分野よりも大きな割合であり、温室効果ガス削減には建築分野での取り組みが不可欠です。

日本でも2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げており、建築業界においても脱炭素化が急務となっています。エネルギー効率の高い建物の普及や、再生可能エネルギーの活用により、建築分野からのCO2排出量を大幅に削減する必要があります。

水資源の保護も重要な課題です。建物では大量の水が消費されており、世界の飲料水使用量の約14%を占めています。グリーン建築では雨水の再利用や節水設備の導入により、貴重な水資源の保護に貢献します。

企業の環境経営とSDGsへの貢献

企業にとって環境への取り組みは、もはや社会的責任を果たすためだけのものではありません。投資家や消費者からの評価に直結する重要な経営戦略となっています。ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視した投資)の拡大により、環境配慮への取り組みが企業価値を左右する時代になりました。

SDGs(持続可能な開発目標)の普及も、グリーン建築への関心を高める要因となっています。特に「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「住み続けられるまちづくりを」「気候変動に具体的な対策を」といった目標の達成において、グリーン建築は重要な役割を果たします。

企業が本社ビルやオフィスにグリーン建築を採用することで、環境への配慮を具体的な形で示すことができます。これにより、ブランドイメージの向上や優秀な人材の確保、取引先からの信頼獲得など、様々なメリットを得ることができるのです。

グリーン建築の具体的な要素と技術

グリーン建築を実現するためには、様々な環境配慮技術を組み合わせて活用します。これらの技術は、建物の環境性能を向上させながら、利用者の快適性も確保することを目指しています。

エネルギー効率の向上

エネルギー効率の向上は、グリーン建築の最も重要な要素の一つです。建物で消費されるエネルギーを削減することで、CO2排出量の大幅な削減が可能になります。

高性能な断熱材の使用により、外気温の影響を受けにくい建物を作ることができます。夏の暑さや冬の寒さが室内に伝わりにくくなるため、空調設備の負荷を大幅に軽減できます。また、窓ガラスには遮熱性能の高いLow-E(低放射)ガラスを採用し、太陽の熱を効率的に遮断します。

照明システムでは、LED照明の全面採用に加えて、自然光を最大限活用するデイライトシステムを導入します。センサーにより自動的に照明の明るさを調整し、必要最小限の電力で快適な明るさを維持します。人感センサーと組み合わせることで、人がいない場所の照明を自動的に消灯し、無駄な電力消費を防ぎます。

空調設備では、高効率のヒートポンプシステムや全熱交換器を導入し、エネルギー消費量を従来システムの半分以下に削減します。さらに、太陽光発電システムや地熱利用システムなどの再生可能エネルギーを活用することで、建物で使用するエネルギーの一部を自給自足できるようになります。

水資源の有効活用

水資源の保護と有効活用も、グリーン建築の重要な要素です。限りある水資源を大切に使うため、様々な節水技術と水の再利用システムを導入します。

雨水回収システムでは、屋根に降った雨水を貯水タンクに蓄え、トイレの洗浄水や植栽への散水に再利用します。中水道システムを導入している建物では、手洗いや洗面で使用した水を処理して、トイレの洗浄水として再利用することも可能です。

節水設備として、自動水栓やローフラッシュトイレ(少量の水で洗浄できるトイレ)を採用し、日常的な水の使用量を削減します。これらの設備により、従来の建物と比較して水の使用量を30-50%削減することができます。

環境にやさしい建材の使用

建設時に使用する建材の選択も、グリーン建築の重要な要素です。環境への負荷が少ない材料を選ぶことで、建物の建設段階からCO2排出量を削減できます。

リサイクル材料の積極的な活用により、新たに資源を採取する必要性を減らします。再生コンクリートや再生鋼材の使用、廃材を原料とした建材の採用などが具体例です。また、地域で産出される材料を優先的に使用することで、運搬に伴うCO2排出量も削減できます。

室内空気質の向上を図るため、ホルムアルデヒドなどの化学物質の放出が少ない建材を選択します。自然素材である木材や土壁、植物由来の塗料などを積極的に採用し、シックハウス症候群の予防にも配慮します。

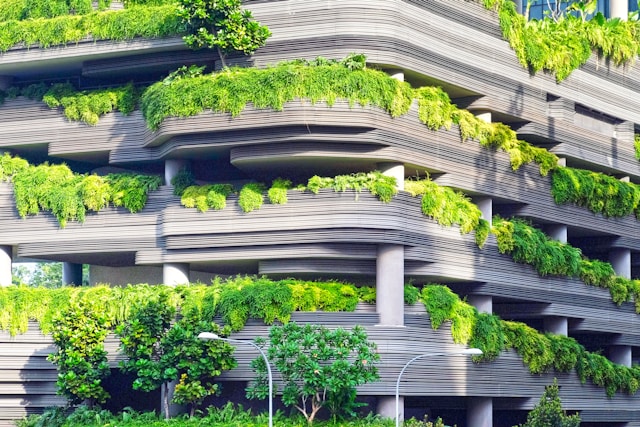

緑化と自然環境との調和

建物と自然環境の調和を図ることで、都市部のヒートアイランド現象の緩和や生態系の保護に貢献します。

屋上緑化や壁面緑化により、建物の断熱効果を高めながら、都市部の緑地面積を増やします。屋上に設置された庭園は、雨水の流出を抑制し、都市型洪水の防止にも効果があります。また、植物による蒸散作用により、周辺の気温上昇を抑制する効果も期待できます。

敷地内には在来種の植物を優先的に植栽し、地域の生態系を保護します。鳥や昆虫が利用できる環境を整えることで、都市部における生物多様性の維持にも貢献します。

日本と世界の主要な認証制度

グリーン建築の環境性能を客観的に評価し、その優秀性を証明するため、世界各国で様々な認証制度が運用されています。これらの認証制度により、建物の環境配慮レベルを第三者が公正に評価できます。

日本のCASBEE認証システム

CASBEE(建築環境総合性能評価システム)は、2001年に国土交通省の支援を受けて開発された日本独自のグリーンビルディング認証制度です。Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiencyの略称で、「キャスビー」と呼ばれています。

CASBEEの特徴は、日本の気候風土や建築文化に合わせた評価基準を採用している点です。省エネルギー性能や環境負荷の少ない建材の使用に加えて、室内の快適性や景観への配慮なども総合的に評価します。評価結果は、S、A、B+、B、Cの5段階で表示され、Sランクが最高評価となります。

評価項目は「環境品質・性能(Q)」と「環境負荷(L)」の2つの観点から構成されています。環境品質では室内環境の快適性や建物の機能性を、環境負荷では省エネルギー性能や資源の有効利用度を評価します。これらの比率により、建築物の環境効率(BEE:Built Environment Efficiency)を算出し、総合的な環境性能を判定します。

現在では、新築建物を対象とした「CASBEE建築」のほか、既存建物を評価する「CASBEE不動産」、働く人の健康に焦点を当てた「CASBEEウェルネスオフィス」など、用途に応じた複数の評価システムが運用されています。

国際的なLEED認証

LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)は、1998年に米国グリーンビルディング協会(USGBC)が開発した世界で最も普及しているグリーンビルディング認証制度です。現在、160カ国以上で採用されており、国際的な標準として認識されています。

LEEDの大きな特徴は、認証基準が継続的にアップデートされることです。環境技術の進歩や社会情勢の変化に合わせて評価基準を見直し、常に最新の環境配慮技術を反映した認証制度を維持しています。

評価は9つのカテゴリー(統合的プロセス、立地と交通、持続可能な敷地、水効率、エネルギーと大気、材料と資源、室内環境品質、イノベーション、地域別配慮)について行われます。必須項目をすべて満たした上で、選択項目のポイントを取得し、その合計点により認証レベルが決まります。

認証レベルは、プラチナ(80点以上)、ゴールド(60-79点)、シルバー(50-59点)、サーティファイド(40-49点)の4段階に分かれています。日本でも取得件数が年々増加しており、2024年時点で271件の認証を取得しています。

その他の認証制度

世界各国では、それぞれの地域特性に合わせた独自の認証制度も運用されています。イギリスのBREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)は世界最古のグリーンビルディング認証制度で、1990年から運用されています。

シンガポールのGreen Mark、オーストラリアのGreen Star、中国のGreen Building Assessment Standardなど、アジア・太平洋地域でも各国独自の認証制度が発達しています。これらの制度は、それぞれの国の気候条件や建築文化、法規制に合わせた評価基準を採用しています。

日本では、日本政策投資銀行が運営するDBJグリーンビルディング認証も注目されています。この制度は、環境性能だけでなく、ステークホルダーとの関係性や社会的要請への配慮なども評価項目に含めており、より幅広い観点からグリーンビルディングを評価しています。

グリーン建築のメリットとデメリット

グリーン建築は多くのメリットをもたらしますが、導入時には課題もあります。これらを正しく理解することで、効果的にグリーン建築を活用できます。

環境面でのメリット

グリーン建築の最大のメリットは、環境負荷の大幅な削減です。エネルギー効率の向上により、従来の建物と比較してCO2排出量を30-50%削減することが可能です。これは地球温暖化対策への直接的な貢献となります。

水資源の保護も重要な効果です。雨水回収システムや節水設備により、水の使用量を大幅に削減できます。また、排水処理システムの導入により、水質汚染の防止にも貢献します。建物周辺の緑化により、都市部のヒートアイランド現象を緩和し、生態系の保護にも効果があります。

廃棄物の削減も見逃せないメリットです。リサイクル可能な建材の使用や、建設時の廃材削減により、最終的に埋立地に送られる廃棄物を大幅に減らすことができます。建物の長寿命化により、建て替えに伴う廃棄物の発生も抑制されます。

経済面でのメリット

初期投資は高くなる傾向がありますが、長期的には大きな経済メリットを得ることができます。省エネルギー設備により、年間の光熱費を20-40%削減できるため、5-10年で初期投資を回収できるケースが多くあります。

不動産価値の向上も重要なメリットです。グリーンビルディング認証を取得した建物は、一般的な建物と比較して賃料を5-15%高く設定できる傾向があります。また、入居率の向上や空室期間の短縮により、安定した収益を確保できます。

企業の環境経営アピールにより、ブランドイメージの向上や投資家からの評価向上も期待できます。ESG投資の拡大により、環境配慮への取り組みが企業価値に直結する時代になっており、グリーン建築の採用は重要な経営戦略となっています。

働く人の健康と生産性の向上も見逃せません。良好な室内環境により、従業員の病気による欠勤率が減少し、作業効率が5-15%向上するという調査結果もあります。これにより、人件費の実質的な削減効果も期待できます。

課題と今後の展望

一方で、グリーン建築にはいくつかの課題もあります。最も大きな課題は初期投資の高さです。高性能な設備や環境配慮建材は、従来の材料よりもコストが高くなる傾向があります。また、設計や施工に関する専門知識が必要で、対応できる技術者や施工業者が限られている現状もあります。

認証取得にかかる時間とコストも課題です。LEED認証の場合、認証プロセスに半年から1年程度の期間と、数百万円から数千万円の費用がかかります。これらのコストを回収するには、長期的な視点が必要です。

しかし、技術の進歩により、これらの課題は徐々に解決されつつあります。省エネルギー機器のコストは年々下がっており、太陽光発電システムの価格は10年前の半分以下になっています。また、政府の補助金制度や税制優遇措置により、初期投資の負担軽減も進んでいます。

今後は、IoT技術やAIを活用したエネルギー管理システムの普及により、さらなる効率化が期待されています。また、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、グリーン建築は必要不可欠な要素となっており、市場の拡大が確実視されています。

グリーン建築の国内外事例紹介

実際のグリーン建築事例を通じて、その効果と可能性を具体的に理解することができます。国内外の優れた事例から、グリーン建築の多様なアプローチを学ぶことができます。

日本での代表的な事例

三菱地所が開発した「丸の内パークビルディング」は、日本のグリーンビルディングの先駆的事例として注目されています。CASBEE認証でSランクを取得し、LEED認証でもゴールドレベルを達成しました。屋上緑化や高効率空調システム、自然光の有効活用により、従来のオフィスビルと比較してエネルギー使用量を30%削減しています。

埼玉県越谷市の「イオンレイクタウン」は、大規模商業施設におけるグリーン建築の成功例です。太陽光発電システムの設置、雨水利用システム、壁面緑化などにより、環境配慮型商業施設として高い評価を受けています。年間CO2排出量を約40%削減し、地域の環境負荷軽減に大きく貢献しています。

横浜みなとみらい地区の「みなとみらいセンタービル」では、屋上緑化、省エネルギー設備の導入、日射遮蔽効果の高いガラスの使用などにより、高い環境性能を実現しています。CASBEEでAランクを取得し、地域全体の持続可能性をけん引する存在となっています。

個人住宅の分野では、積水ハウスの「グリーンファーストゼロ」シリーズが注目されています。太陽光発電システムと省エネルギー設備により、年間の一次エネルギー消費量をプラスマイナスゼロにするゼロエネルギーハウス(ZEH)を実現しています。

海外での先進事例

ニューヨークの「ザ・ソレア(THE SOLAIRE)」は、アメリカで初めてLEED認証ゴールドランクを取得した大型住宅ビルです。太陽光発電システム、雨水回収システム、高効率空調設備などにより、通常のビルよりも35%少ないエネルギー消費を実現しています。家賃が通常より高いにも関わらず、入居希望者が絶えない人気物件となっています。

シンガポールの「パークロイヤル・オン・ピッカリング」は、熱帯地域におけるグリーンビルディングの優秀事例です。建物全体を緑で覆った「垂直庭園」により、周辺の気温を2-3度下げる効果を実現しています。雨水回収システムにより、庭園の維持に必要な水の70%を自給自足しています。

ロンドンの「ザ・クリスタル(The Crystal)」は、サステナブル建築の展示施設として建設され、世界で最も環境性能の高い建物の一つとして評価されています。太陽光発電、地熱利用、雨水回収など、あらゆる環境技術を結集し、年間エネルギー消費量を一般的なオフィスビルの半分以下に削減しています。

オーストラリアのメルボルンにある「ピクセル・ビルディング(Pixel Building)」は、世界初のカーボンニュートラル商業ビルとして注目されています。太陽光発電と風力発電により、建物で使用するエネルギーをすべて再生可能エネルギーで賄っています。また、雨水と処理水の再利用により、上下水道への依存を完全に断ち切っています。

これらの事例からわかるように、グリーン建築は地域の気候や文化に合わせて様々な形で実現できます。技術の進歩により、今後はさらに多様で効果的なグリーン建築が登場することが期待されています。

まとめ

グリーン建築は、地球環境保護と経済性を両立させる重要な取り組みです。エネルギー効率の向上、水資源の有効活用、環境配慮建材の使用、緑化などの技術により、従来の建物と比較して大幅な環境負荷削減を実現できます。

CASBEE、LEED、DBJグリーンビルディング認証などの認証制度により、建物の環境性能を客観的に評価し、その価値を明確に示すことができます。これらの認証取得により、不動産価値の向上、賃料プレミアムの獲得、企業イメージの向上など、様々な経済的メリットを得ることができます。

初期投資の高さや専門知識の必要性などの課題はありますが、技術の進歩と政府の支援により、これらの課題は徐々に解決されつつあります。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、グリーン建築の重要性はますます高まっており、今後さらなる普及が期待されています。

持続可能な社会の実現に向けて、グリーン建築は建築業界だけでなく、社会全体で取り組むべき重要な課題です。一人ひとりが環境への意識を高め、グリーン建築の価値を理解することが、より良い未来への第一歩となるでしょう。

参照元

・一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC) https://www.ibec.or.jp/

・一般社団法人グリーンビルディングジャパン https://www.gbj.or.jp/

・国土交通省 環境不動産ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000135.html

・環境省 グリーンビルナビ http://www.env.go.jp/earth/info/greenbuilding/

・一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC) https://www.jsbc.or.jp/