私たちの身の回りには、見た目には普通の電気機器でも、実は環境と健康に深刻な影響を与える有害物質が使われているものがあります。PCB(ポリ塩化ビフェニル)もその一つです。半世紀前に製造禁止となったにも関わらず、今なお世界中で処理が続けられているこの化学物質について、その危険性と現在の取り組みを詳しく見ていきましょう。

この記事で学べるポイント

- PCBが環境と人体に与える深刻な影響と汚染のメカニズム

- カネミ油症事件など実際に起きた健康被害の実態

- 現在進行中のPCB処理対策と私たちにできる予防策

PCB汚染とは?基本的な仕組みと特徴

PCB汚染とは、PCB(ポリ塩化ビフェニル)という化学物質が環境中に放出され、土壌、水、大気、そして生物の体内に蓄積されることで起こる環境汚染のことです。この汚染は一度発生すると自然に分解されにくく、長期間にわたって環境と生物に悪影響を与え続けるという特徴があります。

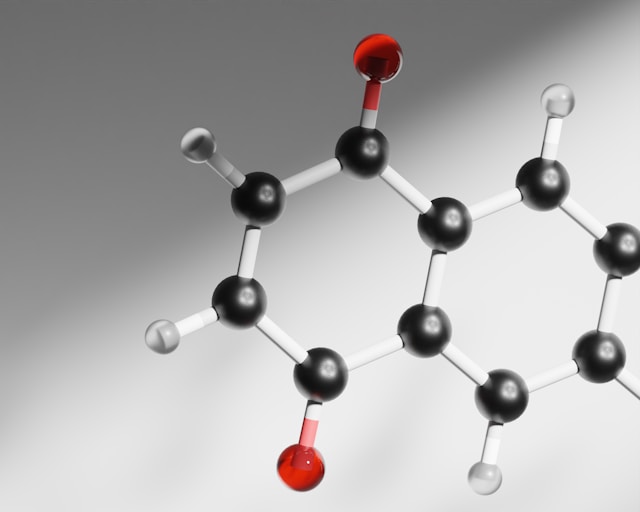

PCBの正式名称と化学的性質

PCBは「Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)」の略称で、ベンゼン環が二つ結合した物質に塩素が置き換わった化学物質です。この化学構造により、PCBは水に溶けにくく、熱に強く、電気を通しにくいという性質を持っています。

最も問題となるのは、PCBが化学的に非常に安定しているということです。つまり、自然環境に放出されても微生物によって分解されにくく、土壌や水中に長期間残り続けます。また、脂肪に溶けやすい性質があるため、動物の体内に入ると脂肪組織に蓄積され、食物連鎖を通じて濃縮されていきます。

なぜPCBが広く使われていたのか

PCBの優れた化学的性質は、産業界にとって非常に魅力的でした。電気を通さない絶縁性、高い熱安定性、そして化学的に変化しにくい安定性から、変圧器やコンデンサーなどの電気機器の絶縁油として大量に使用されました。

身近な例では、蛍光灯の安定器、エアコンのコンデンサー、古いテレビや冷蔵庫の部品にもPCBが使われていました。また、工業用では熱交換器の熱媒体や、ノーカーボン紙の溶剤としても利用されていました。

PCBが使用されていた背景と歴史

「夢の化学物質」と呼ばれた時代

1929年にアメリカで工業生産が開始されたPCBは、その優れた特性から「夢の化学物質」と呼ばれました。日本では1954年から鐘淵化学工業(現在のカネカ)が「カネクロール」という商品名で製造を開始しました。

戦後の高度経済成長期において、PCBは電気機器の普及とともに需要が急激に拡大しました。当時は環境への影響や人体への毒性についてほとんど知られておらず、安全で便利な工業材料として積極的に使用されていたのです。

製造・使用禁止までの経緯

PCBの危険性が初めて社会的に注目されたのは、1968年に発生したカネミ油症事件でした。食用米ぬか油にPCBが混入し、西日本を中心に1万人を超える健康被害者が発生したこの事件は、PCBの毒性を世に知らしめる契機となりました。

この深刻な食中毒事件を受けて、日本政府は1972年にPCBの製造を行政指導により中止させ、1973年には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」によってPCBの製造、輸入、使用を原則禁止しました。しかし、それまでに製造されたPCBを含む機器は適切な処理方法が確立されておらず、長期間の保管を余儀なくされることになったのです。

PCB汚染による環境と健康への影響

環境中での持続性と生物濃縮

PCB汚染の最も深刻な特徴は、環境中での異常な持続性です。土壌に放出されたPCBは数十年から数百年にわたって分解されずに残り続けます。また、水中に流出したPCBは底質に沈殿し、長期間にわたって水生生物に影響を与え続けます。

さらに恐ろしいのは生物濃縮という現象です。PCBは脂肪に溶けやすい性質があるため、小魚の体内に取り込まれると脂肪組織に蓄積されます。その小魚を大きな魚が食べ、その魚をさらに大型の魚や鳥、哺乳動物が食べることで、食物連鎖の上位にいる生物ほどPCBの濃度が高くなっていきます。

実際に、極地のアザラシやシロクマからも高濃度のPCBが検出されており、地球規模での汚染の広がりが確認されています。これは大気中に蒸発したPCBが風によって運ばれ、世界中に拡散したためと考えられています。

人体への健康被害の実態

PCBが人体に与える影響は多岐にわたり、その毒性の強さから「環境ホルモン」の代表的な物質として知られています。主な健康被害には、皮膚への影響、内分泌系への影響、発がん性、免疫機能の低下などがあります。

皮膚症状では、塩素ざそう(クロルアクネ)と呼ばれる重度のにきび様症状や、皮膚の色素沈着が起こります。内分泌系への影響では、甲状腺機能の異常や生殖機能への障害が報告されています。特に妊娠中の女性がPCBにばく露されると、胎児の発育に深刻な影響を与える可能性があります。

国際がん研究機関(IARC)は、PCBを「人に対して発がん性がある」物質に分類しており、長期間のばく露によって肝臓がんや悪性黒色腫のリスクが高まることが知られています。また、免疫機能の低下により、感染症にかかりやすくなることも確認されています。

カネミ油症事件から学ぶPCB汚染の深刻さ

事件の概要と被害の実態

1968年10月に発覚したカネミ油症事件は、PCB汚染による人体への影響を世界に知らしめた歴史的な公害事件です。福岡県北九州市のカネミ倉庫が製造した食用米ぬか油「ライスオイル」に、脱臭工程で使用していた熱媒体のPCBが大量に混入し、これを摂取した人々に深刻な健康被害が発生しました。

被害の規模は当初の想定をはるかに超えるものでした。健康被害を訴えた人は1万4千人を超え、都道府県知事による認定患者だけでも累計2322人にのぼります。患者に現れた症状は「病気のデパート」と呼ばれるほど多様で、皮膚の黒ずみや吹き出物、全身の倦怠感、食欲不振、肝臓障害、目の異常など、全身にわたる深刻な症状が見られました。

特に衝撃的だったのは、肌の黒い赤ちゃんが生まれるという事例でした。これは母親の体内に蓄積されたPCBが胎盤を通じて胎児に移行したことが原因で、PCBの毒性の強さと次世代への影響を社会に強く印象づけました。

次世代にも続く影響の現実

カネミ油症事件の最も深刻な側面は、被害が当事者だけでなく、その子どもや孫の世代にまで及んでいることです。PCBは脂肪に溶けやすく分解されにくいため、母親の体内に長期間残留し、妊娠・出産時に胎児に移行します。また、母乳を通じても乳児にPCBが移行することが確認されています。

実際に、油症患者の子どもたちからは、ひどいにきび様症状、目やにの過剰分泌、成長発達の遅れなどの症状が報告されています。さらに深刻なのは、これらの次世代被害者の多くが患者認定を受けられずにいることです。現在の認定基準では血中のダイオキシン類濃度が一定以下だと認定されないため、症状があっても支援を受けられない人々が数多く存在しています。

2024年には、被害者支援団体が「へその緒プロジェクト」を開始し、油症患者が保管していたへその緒を調査することで、母親から子どもへのPCB移行の科学的証拠を収集する取り組みが始まっています。これにより、次世代被害の実態がより明確になることが期待されています。

現在のPCB処理と法的規制

PCB特別措置法による処理義務

PCB汚染の深刻さを受けて、日本では2001年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が制定されました。この法律により、PCB廃棄物を保管している事業者には、毎年の保管状況の届出と期限内での適正処理が義務づけられています。

法律では、PCB廃棄物を「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類し、それぞれ異なる処理期限を設定しています。高濃度PCB廃棄物については、地域ごとに2021年から2027年までの段階的な処理期限が定められており、期限を過ぎると改善命令や罰則の対象となります。

処理を確実に進めるため、国は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を設立し、全国5箇所に高濃度PCB処理施設を整備しました。これらの施設では、高温での化学分解や溶融分解などの技術を用いて、PCBを無害化処理しています。

高濃度・低濃度PCBの処理方法

高濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.5%を超えるもので、主に1972年以前に製造された変圧器やコンデンサーが該当します。これらはJESCOの専用施設で処理され、厳重な安全管理のもと化学分解によってPCBを完全に無害化します。

一方、低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.5%以下のもので、1990年頃までに製造された電気機器に含まれている可能性があります。これらは環境大臣が認定した無害化処理施設で焼却処理されます。処理費用は高濃度PCBよりも比較的安価ですが、それでも中小企業にとっては大きな負担となるため、政府は処理費用の助成制度を設けています。

処理にあたっては、まず機器からPCB含有の有無を判別する必要があります。製造年や銘板の確認、さらには絶縁油の濃度測定によってPCBの混入を確認し、適切な処理方法を選択します。

私たちの生活とPCB汚染対策

身近にあるPCB含有機器の見分け方

私たちの身の回りにも、まだPCBを含む機器が残っている可能性があります。特に注意が必要なのは、1977年3月以前に建築・改修された建物の蛍光灯安定器です。これらの古い安定器は、経年劣化により破裂してPCBが漏洩する事故が実際に発生しており、速やかな確認と交換が必要です。

事業所や工場では、1990年以前に製造された変圧器やコンデンサーにPCBが含まれている可能性があります。機器に取り付けられた銘板の製造年を確認し、該当する場合は専門業者による濃度測定を行う必要があります。ただし、製造年が新しくても、絶縁油の交換やメンテナンスの際にPCBに汚染された油が混入する可能性もあるため、注意深い調査が重要です。

一般家庭では、古いテレビや冷蔵庫、エアコンなどの家電製品にPCBが使用されている場合があります。これらの機器を処分する際は、自治体の指導に従って適切な処理業者に依頼することが大切です。

今後の課題と予防策

PCB汚染対策における最大の課題は、未発見のPCB含有機器の存在です。処理期限が迫る中、まだ多くの事業者がPCB含有機器を把握できていない状況があります。特に中小企業では、調査や処理にかかる費用負担が大きな問題となっています。

政府は、中小企業向けの分析費用や処理費用の助成制度を設けているほか、日本政策金融公庫による融資制度も整備しています。しかし、これらの支援制度の周知が十分でないことも課題となっています。

予防策としては、まず自分の事業所や建物にPCB含有機器がないか、専門家による調査を早急に実施することが重要です。また、電気機器を新規導入や交換する際は、PCBフリーの製品であることを確認し、適切な管理記録を保持することが必要です。

PCB汚染は一度発生すると長期間にわたって環境と健康に影響を与え続ける深刻な問題です。カネミ油症事件の教訓を忘れることなく、現在残されているPCB廃棄物の適正処理を確実に進めていくことが、私たち一人ひとりに求められています。

まとめ

PCB汚染は、化学的に安定で分解されにくいPCBが環境中に放出されることで起こる深刻な環境問題です。かつて「夢の化学物質」と呼ばれたPCBは、1968年のカネミ油症事件によってその危険性が明らかになり、現在でも次世代にまで被害が続いています。

日本では2001年にPCB特別措置法が制定され、期限内での適正処理が義務づけられています。しかし、未発見のPCB含有機器や処理費用の問題など、解決すべき課題は依然として残されています。私たちにできることは、身の回りのPCB含有機器を早期に発見し、適切な処理を行うことです。過去の教訓を活かし、将来世代に安全な環境を残すためにも、PCB汚染対策への理解と協力が不可欠です。

参照元

・環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理 https://www.env.go.jp/recycle/poly/

・環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト http://pcb-soukishori.env.go.jp/

・経済産業省 PCB機器の処理促進について https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/index2_2.html

・東京都環境局 PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/pcb/polychlorinated/

・厚生労働省 カネミ油症事件について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/

・大阪府 PCB(ポリ塩化ビフェニル)について https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/pcb/index.html