私たちが豊かな生活をおくる裏では、自然環境に大きな負荷がかかっています。

どれほど負荷がかかっているのか数値化もされており、現在この数値が世界的に上昇傾向にあり、問題となっているのです。

本記事では、エコロジカル・フットプリントの計算方法や日本と世界の現状・SDGsとの関係性などをまとめました。

エコロジカル・フットプリントとは

引用元:WWF 日本のエコロジカル・フットプリント2015|WWFジャパン

エコロジカル・フットプリントとは、人間の消費活動が、どのくらい地球環境の負担になっているのかを表す数字です。数字が高くなるほど、地球への負荷が大きいことを表しています。

また先進国と途上国では、経済的に発展している先進国の方が、エコロジカル・フットプリントが高くなり、途上国の3~4.5倍(1人あたり)になるそうです。

エコロジカル・フットプリントの計算方法

エコロジカル・フットプリントの計算方法は下記の通りです。

人口×1人あたりの消費量×生産・廃棄効率=エコロジカル・フットプリント

この計算によって、人間の消費活動が原因で起きた環境負荷をカバーするために、必要な土地や水域の面積がわかります。

また環境負荷の原因としては、

・二酸化炭素やメタンなど温室効果ガスの排出

・森林伐採

・石油や鉱物など資源の過剰利用

・魚の過剰捕獲

などが挙げられます。

参照元:日本のエコロジカル・フットプリント2015|WWFジャパン

バイオキャパシティとオーバーシュート

私たちの生活が、地球環境にどれほどの負荷を与えているのか確認するためには、エコロジカル・フットプリント以外に、「バイオキャパシティ(生物生産力)」も知る必要もあります。

バイオキャパシティとは、1年間に自然資源を再生産し、廃棄物(主に二酸化炭素)を吸収するために、どのくらいの土地や水域が必要か面積で表したものです。

エコロジカル・フットプリントと比較することによって、私たちの生活が地球環境に、どれほどの負荷を与えているのかが分かります。

また、生態系サービスの供給量を指す言葉でもあり、下記の4つに分類されています。

| 供給サービス | 食料や水、医薬品、木材、衣類など、人が生きていくうえで必要なものは、生態系サービスから得ている。 |

| 調整サービス | 空気や水の浄化、気候の調整、自然災害からの保護など。 |

| 文化的サービス | 生態系サービスの中でも、文化や物事の考え方に大きな影響を与えたり、芸術活動のモチーフになったりするもの。 ハイキングやお花見など、レクリエーション活動の機会をつくること。 |

| 基盤サービス | 生態系サービスの基盤となるもの。植物の光合成、微生物や昆虫による土壌の形成、水の循環など。 |

このように、私たちは多くの生態系サービスの恩恵を受けて暮らしています。

しかし、自然資源は無限にあるわけではありません。

そのため、1年間に供給できる量を超えてしまうと「オーバーシュート」という状態になります。

そして地球は、1970年以降からオーバーシュートの状態が続いているのです。

参照元:

・生態系サービス|生物多様性センター(環境省自然環境局)

・生態系サービスとは|JEEF公益社団法人日本環境教育フォーラム

・エコフットとは|特定非営利活動法人 エコロジカル・フットプリント・ジャパン

エコロジカル・フットプリントの世界と日本の現状

ここからは、エコロジカル・フットプリントの世界と日本の現状を確認していきましょう。

世界

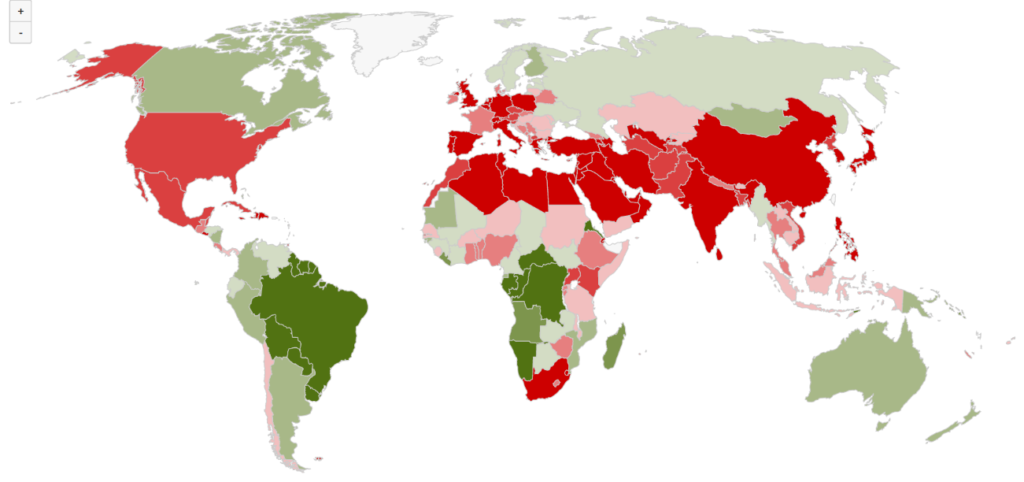

Global Footprint Networkによると、2022年時点で各国のエコロジカル・フットプリントの状態は下図の通りです。

赤色は、エコロジカル・フットプリントがバイオキャパシティを上回っている国。

対して緑色は、バイオキャパシティ内に収まっている国です。

色の濃さは、双方の傾向の強さを表しています。

「赤色が濃ゆいほど、エコロジカル・フットプリントが大きい=地球に負荷がかかっている」ということです。

そして、エコロジカル・フットプリントの高い上位5カ国は下記の通りです。

| 1位 中国 | 5,540,000,000 |

| 2位 アメリカ合衆国 | 2,660,000,000 |

| 3位 インド | 1,640,000,000 |

| 4位 ロシア連邦 | 774,000,000 |

| 5位 日本 | 586,000,000 |

※単位:gha(グローバルヘクタール)

超大国と呼ばれる中国やアメリカに加え、経済成長が目まぐるしいインド、世界最大級のエネルギー資源産出国であるロシアなどの名前が並ぶなか、5位には日本が入っています。

つまり日本は、世界で5番目に環境負荷をかけている国ということになるのです。

日本

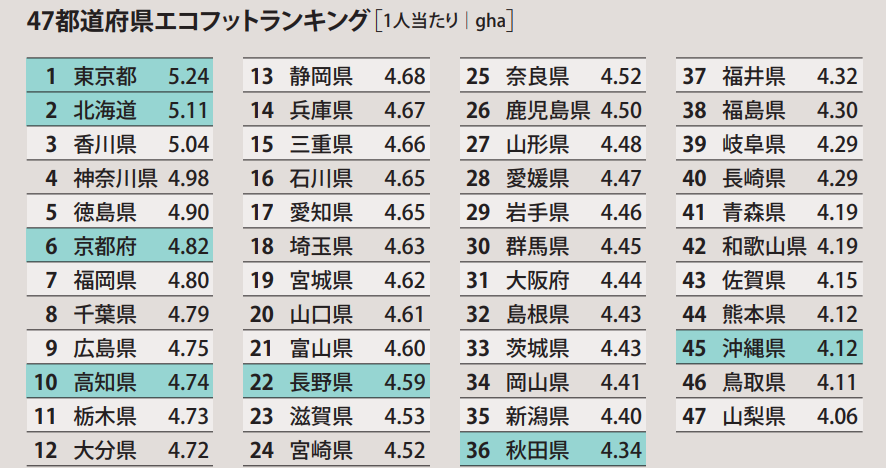

現在、日本の1人あたりのエコロジカル・フットプリントは4.7gha。

世界平均が1.7ghaのため、世界の2.8倍利用していることになります。

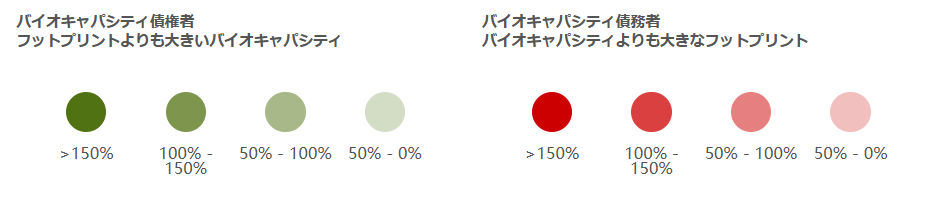

また、都道府県別に1人あたりのエコロジカル・フットプリントを見ると、東京都が最も高く、山梨県が最も低い結果となりました。

世界のエコロジカル・フットプリントより2.8倍も高い日本ですが、1人あたりのバイオキャパシティは0.6ghaしかありません。

不足分は、世界のバイオキャパシティに頼っているのが現状です。

そのため世界の自然資源が減少すると、日本は現在の暮らしを維持できなくなるでしょう。

また日本は、食料や住居・光熱費、交通など家計に関する消費活動が、エコロジカル・フットプリントの70%を占めています。

つまり、この部分を改善するとエコロジカル・フットプリントの削減につながるのです。

エコロジカル・フットプリントを減らすための取り組み

続いては、エコロジカル・フットプリントを減らすために、行っている取り組み例を見ていきましょう。

環境保全に取り組む団体「WWFジャパン」によると、下記の3つの矢が重要だと話しています。

FSCやMSCのように環境負荷の少ない認証製品を選択する

FSCやMSCとは、貴重な水産資源と森林資源を環境負荷の少ない持続可能な方法で、収穫・流通していることを示す認証マークです。

認証マークの製品を選び購入する人が増えることによって、エコロジカル・フットプリントの削減に貢献できます。

生産時に投入する資源の量や、廃棄物の量を削減する

食品ロスがゼロになると、エコロジカル・フットプリントを20%削減できるとも言われています。

そのため、1人ひとりが食品ロス対策に取り組む必要があります。

例えば、「必要な分だけ食品を購入する」や「消費期限を確認し、計画的に使用する」「食品が長持ちするように、適切な方法で保存する」などです。

効率よく資源を活用するための技術革新の推進や支援

太陽光発電や風力発電のように、発電時に二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーの導入。

資源を効率よく活用するための研究開発や、開発する研究機関・企業への支援も重要です。

エコロジカル・フットプリントとSDGs

エコロジカル・フットプリントを減らすことによって、SDGsの目標達成に貢献すると期待されています。

関係性を確認する前に、まずはSDGsについておさらいしましょう。

SDGsを簡単におさらい

SDGsとは、2015年に開催された国連総会にて、193の加盟国が賛同した国際目標です。

2030年までに、環境・社会・経済の課題解決を目指し、17の目標と169のターゲットが設定されました。

そして目標の中でも、目標6「安全な水とトイレを世界中に」、目標12「つくる責任つかう責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」との関わりが深いと言われています。

今回は、特に関わりの深い目標12について見ていきましょう。

目標12「つくる責任つかう責任」

SDGs目標12は、持続可能な消費と生産を確実にすることが目的です。

そのため、食品ロスの削減や天然資源の管理・調達方法など、あらゆる分野のターゲットが設定されています。

先述した通り、日本のエコロジカル・フットプリントは70%が家計消費活動です。

例えば、食料の項目を見ると、原因の約20%が食品ロスとなっています。

つまり、食品ロスをゼロに近づけることができれば、エコロジカル・フットプリントの削減につながり、目標12の達成にも近づくのです。

その他にも、削減のためには「地球温暖化対策」も重要だと言われています。

再生可能エネルギーの活用やプラスチック製品の使用を控えるなど、二酸化炭素の排出量を減らす工夫をすることが大切です。

まとめ

現在、日本は世界で5番目に環境負荷をかけている国です。

そのため、他の国よりもエコロジカル・フットプリントの削減に対して、積極的に取り組まなければいけません。

まずはエコロジカル・フットプリントについて知識を深め、日本の現状を知り、一人ひとりが無理のない範囲で、できることから行っていきましょう。